“儿童放学归来早,忙趁东风放纸鸢。”秋风习习,“双减”政策下,临海灵湖广场上总能见到孩子们放学归来放风筝的身影。一只只放飞的风筝仿佛有魔力般带走了孩子一天学业的疲惫,留下朗朗笑声。细心的你也许会发现,现在孩子飞的多为工业批量生产的商品风筝,诗中那种传统纯手工制作的纸鸢因为制作过程的复杂已经渐渐退出了大众视野,但在 “府城蔡氏纸鹞”第四代传人蔡阳松的工作室里,依旧能看到这些形态各异、五颜六色的纸鹞。

2000多年前,墨翟发明了最早的飞行器——“木鸟”,历时三年之久,飞一日而败:其学生鲁班在材料上进行了改进,用竹子制作,一直沿用至今;古时北方称作纸鸢,则南方称作为纸鹞,古人在纸鸢(鹞)上加上竹哨、弓弦,放飞时因风吹而引起哨响弦鸣,声音动听,如同鸣筝,故称“风筝”。不过现在人将它们统称为风筝。府城蔡氏纸鹞工艺是台州府城崔王庙街(现米筛巷)16号蔡家的家传手艺,家族制作纸鹞的历史可以追溯到清末光绪年间,距今已有100多年的历史。光绪年间的蔡炳端是目前已知的第一代台州府城传统工艺纸鹞创始人。2013年,府城蔡氏纸鹞列入临海市第四批非物质文化遗产名录。

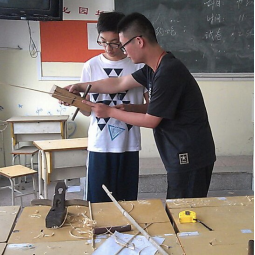

蔡阳松是蔡炳端的曾孙,府城蔡氏纸鹞第四代传承人,也是浙江广播电视大学临海学院2018届学前教育本科学生。2013年,蔡阳松带着这份对风筝的热爱和对传统技艺的传承将纸鹞技艺带进了电大校园,他创办了风筝社团,手把手地教社员制作风筝的工艺。

传统中国风筝的技艺概括起来只有四个字:扎、糊、绘、放。简称“四艺”。简单地理解“四艺”就是扎架子、糊纸面、绘花彩、放风筝,但这里面也是大有乾坤。除了要具备有一定的竹工、木工、钳工、美工基础,还要懂得一定的力学、物理、几何知识。每项技艺都要求精致,很讲功夫,尤其是一件好的风筝作品,需要花费十天半月甚至更长的时间才能制作完成。

因为家族中并没有把纸鹞制作工艺看成是一项必学之技,全凭学习者对纸鹞制作的热爱,蔡阳松也都是利用课余时间学习制作纸鹞的。毕业后的蔡阳松有一份不错的稳定工作,但是他对纸鹞的热爱似乎已经融入了血液里,一有空闲他就钻进自己的工作室反复琢磨。

经年累月,蔡阳松对于制作风筝已是游刃有余,他不断玩出了“新花样”,在扎、绘、糊、放上有了更多的创新,让风筝制作这门老手艺乐趣焕新。不但创作出了会动会响的风筝,还将可折叠风筝越做越长,其中“龙头蜈蚣”是蔡阳松手工制作中体量最大的风筝,风筝由一只立体的龙头和120节左右象征身躯的“蜈蚣桄”构成,长达120米,蔡阳松还在龙头的嘴巴和眼睛上动起了心思,经过他的设计改造,龙头蜈蚣风筝飞在天上时,眼睛随风转动,嘴巴一张一翕,妙趣横生。

近年来,为了将风筝制作技艺发扬光大,蔡阳松多次义务开展风筝制作培训、非遗传承亲子活动、非遗文化进校园等活动,向孩子们传授风筝制作技艺和放飞技巧。学前教育专业的学习,让他快速地融入到孩子当中,和他们打成一片。蔡阳松说,纸鹞是我们民间传统文化瑰宝,也是一代又一代人的童年记忆,学习过程既培养动手能力,又能陶冶情操。他希望这项传统工艺能进校园,让更多的孩子了解和喜爱风筝,做个“追风”的少年。